咦?為什麼我今天突然心血來潮介紹起幾百年前去玩的大瀑布?其實沒為什麼,因為剛好這張照片被旅遊網站選中而以,事實上我對這張照片甚至我的大瀑布系列都很不impressive。但就像律師放榜,放榜前一天跟後一天明明都是同一個人,但只因為放榜後你過了,自己就有信心了起來,學弟妹也開始會問你怎麼考準備得啊什麼的。又或者唸LLM,唸過的都知道擺明就是花錢買學位的笑話,但你拿個LLM回去好像就不一樣,連黑心商務事務所都比較想僱你。

回到正題,今天要為大家介紹很有名的尼加拉瓜大瀑布。要我簡單說這景點,我會說,其實沒有電視上照片上看到的這麼壯觀,玩相機以後讓我知道那都是廣角的效果,真得其實沒有想像中那樣壯觀。不過,這已經是世界最大的了,而且其實也還不錯啦,所以是有機會一定要來參觀看看的景點。

我跟的是NYC中國城旅行團,不為什麼,就因為他便宜,兩天一夜包車包住(這得還不差)但不包吃不包小費不包門票,100幾十多USD,然後買二送一,整趟玩下來一個人應該是200USD有找。大瀑布是跟縱橫旅行社,波士頓跟DC是跟天馬旅行社,相較之下,縱橫比較爛,我比較推天馬,反正中國城旅行社每間價格都一樣。不過有兩點要說明一下,第一,我去的時候已經快十月,已經很冷了,我覺得夏天去比較好,因為坐船時他會故意開進大瀑布讓你"沖涼"一下,但我這季節還讓我們沖涼,船長絕對被暴民丟下船。第二,我是坐車去的,要有心理準備,會做到你想殺人。兩天坐車加上塞車坐了二十個小時,玩的時間加起來不到五個小時。坐飛機當然快很多,但貴多了。這是去之前要先知道的。

原則上中國城旅行團去大瀑布有兩種路線,一種是第一天去參觀千島湖(不是那個死一堆台灣人的),然後隔天去大瀑布;第二種是第一天去參觀康寧玻璃博物館,第二天去大瀑布。感覺起來第一種好像有趣一點,不幸的是我是第二種。不過其實玻璃廠也算OK啦,特別是你喜歡買一些玻璃製品的話,不過,實際上能參觀得時間很短很不爽....

中午吃飯的休息站,吃的都是速食。出了NYC就好像到了另一個國家....

下午到達康寧玻璃博物館(Corning Museum of Glass)。Corning是一個小鎮,造啟發展起玻璃工業,沒想到弄得有聲有色遠近馳名,搞到後來家家戶戶都是做玻璃的,甚至還有一間玻璃大學。就順勢發展成觀光景點,也算小有規模。

外觀。Summarit 35顏色實在是不錯。

內裝。

裡面比較值得一看的是帥哥示範做玻璃秀,由兩位年輕帥哥做玻璃給你看(很怪的介紹詞XD....)

發爐啦!以發爐做結祝大家生意興隆旺旺旺,器材買到爽爽爽。不要小看解說的那位老杯杯,他可是全程用流利的華文介紹!還有,野人包走天涯總是要硬扯到器材,帥哥做玻璃是由Sonnar擔當記錄工作,請看看它迷人的調性!

接下來是裡面的一些展示品。有一區在講解鏡頭鏡片的製作的,可惜沒時間好好參觀。

這片玻璃有趣,詳細成因請點照片觀看Flickr上的說明。這張用蠢笨的自動對焦應該是抓不到焦的。

這張用蠢笨的數位系統是拍不出晶瑩剔透的立體感的。

結束了玻璃博物館的參觀行程,又是痛苦的坐到屁股疼形成....

遊覽車要吃飯,人要尿尿,中間停一下休息站。Reala不愧是我最愛的彩負。最後一張是同行的中國同學合照,裡面可是有一位大有來頭喔....嘖嘖....

第一天我最快樂的時光。十塊美金菜色不錯的中餐buffet,NYC要是有一家這種得該有多好。

終於,早上八點集合上車,晚上九點多十點到達瀑布區....

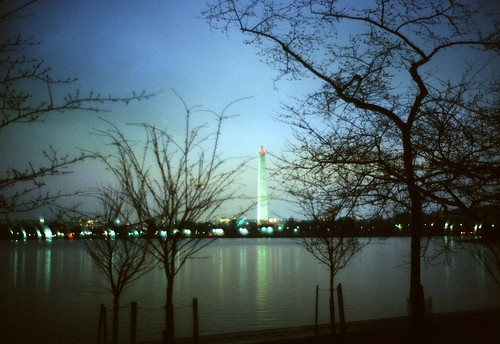

請大家一定記得要帶腳架XD....晚上的大瀑布別有風情。

晚上住的是那種INN,其實都還滿不錯的啦。隔天一大早五點多就要起床趕去大瀑布....大瀑布公園裡有一部大瀑布的IMAX電影,導遊說全世界只有美國跟加拿大的大瀑布公園有在放映。結果....更,我小時候在科博館太空劇場就看過這部片了XD....看過的不要再花十美金進去了,把時間拿來逛公園比較實際。要不然電影一看坐玩船就回程了,很浪費。

美加邊境的尼加拉瓜(中國香港那邊叫尼阿加拉)大瀑布其實是由三個瀑布組成的,最有名的是馬蹄瀑布,名稱來自於它的馬蹄型,也是最大電視上最常看到的那個。還有一個美國瀑布,另一個忘記名字了,因為美國這邊看不到,要從加拿到那邊去才可以飽覽三個瀑布。而且加拿大那邊曝部的旅遊品質跟水準比美國這邊好多了,連導遊都說,有機會一定要從加拿大那邊去。所以可以的話請從加拿大那邊過去。

被選中的照片。近的那個是美國瀑布,遠方快看不見的是馬蹄。馬蹄通常是要坐船去參觀的,瀑布的遊船叫迷霧少女(Maid of the Mist)。由於公園在瀑布上方的平面,而坐船的地方在瀑布底下的河岸,要乘坐很高的電梯下去。其實我覺得這張構圖天空留多了點,裁掉會更好。

旅遊網站的連結:

http://www.schmap.com/niagarafalls/tours_tour1/p=306595/i=306595_132.jpg

這張因為我有嚴重懼高症所以拍得很隨便XD....

電梯。

船塢。

迷霧少女。

出發了!很不幸的好位子被那些死阿三卡掉了,我只能在後面,然後也只能高舉相機盲拍,當天天氣差快門又慢,所以實際上大瀑布景色拍得亂七八糟。

大瀑布的特色之一:藍色小雨衣。這是美國瀑布。

盲拍開始!

接下來進入馬蹄瀑布!

這張應該是盲拍中最好的一張XD....

歡樂時光特別快,大概才不到半小時而以....

瀑布上游:

坐玩船就回程,很虛....而且回程特別痛苦,一直塞車。有錢要再來好好玩一趟。

用圖片灌文章真是太爽了!

繼續閱讀...