跟王建民一樣經歷過很掙扎的一段日子,現在感覺又回歸平靜。一開始考BAR,只是抱著都來了就考一下順便認識一下美國法,LLM那種可笑的東西根本無法讓人認識美國法。但隨著時間金錢青春的投注,加上我損失工作機會的成本,越來越覺得不考上實在很噢,嚥不下那口氣。所以當正確率很掙扎時心情會起起伏伏。現在正確率還是掙扎,但剩下的時間也只夠我保持手感不可能再提升正確率了,反而又回歸平靜,當成去考氣魄,去把一件事做完盡責任跟義務對自己負責。

攝影的路上也是一樣。一開始只是想說培養一個嗜好兼記錄生活而已(其實是迷上萊卡的虛榮XD),直殺萊卡,功力從近乎零開始,拍一些破爛芭樂旅遊照也覺得只要手握萊卡按快門就很爽,只要玩高級器材,上網扯扯蛋就很爽。後來旅遊照拍膩了,也看起了攝影集,開始拍一些才是自己真正想拍的東西,發現自己進步了,很開心。但慢慢有了底子以後,又開始覺得,器材那麼好了,基本水準有了,該是要發展出跟別人不一樣的東西的時候了。街拍的攝影集怎麼看都是那樣,看起了fine art,發現fine art每個畫面都超吸引人,開始矢志要練出很吸引人的照片。但亂中有序的街上跟井然有序的studio根本是兩個世界。連Bill Brandt都自承他是在Documentary跟Poetic之間轉變,而不敢宣稱自己集兩者大成。喜歡拍很documentary的東西,但又希望能是吸引人討喜的poetic,連大師都做不到的事,我又怎麼可能做到。中間產生的落差就是失落。

最近又看回去了街拍documentary風格的攝影集了。不是那些經典大師的,而是一些現代一點的街拍,然後是在一般城市裡的街拍。忽然發現,看經典大師的作品,一來他們功力世界頂級,但二來也是他跟我們身處不同的時空背景會給我們一種很新鮮陌生卻又懷舊的吸引力。而看看現代一點的街拍documentary作品,除了少數像森山這種個人風格很強烈的,會發現他們其實不是那麼"搶眼",比較平實。比如說我就覺得把Depardon的作品丟上flickr,受歡迎的程度一定遠遠不如稍有水準的玩家透過Noct拍的暗角Bokeh poetic街景照。除非是能深入去拍一些人文紀實的,或者能捕捉到什麼經典畫面,否則很documentary的東西實在是比較不討喜。就像我一直覺得Rally的車手須要的技術層面應該比F1高,但一但你選擇去看Rally,註定會受到比較少關注的目光。Documentary的東西不是主打視覺經驗的美感,只能訴諸觀賞者對影像內容的共鳴。除非是很深刻的人文紀實或者很經典的畫面,能產生廣泛的共鳴,否則一般來說頂多只是小小的共鳴。既然是共鳴,換句話說就是一個巴掌拍不響,還需要觀看者的頻率(就是生活經驗背景等等)能夠合調。紀實攝影要達到能產生廣泛共鳴的,說真的不是吃攝影這行飯的可能很難達到這境界。那一般選擇這條路的人事實上該做的變的很單純:多觀察接觸人生社會百態,尋找路上讓你共鳴的影像,技術練好能作最佳程度的捕捉下來呈現出來,剩下它會得到多少共鳴,就不是能決定的事了。

要努力的方向不是讓自己的照片更討喜更吸引人,而是要讓自己眼睛更亮,心胸更廣,能在路上感受更多到讓我共鳴的影像,按快門時只是直覺單純的回應共鳴,像是影像找到我而不是我而不是我在後面苦苦追求(Kertsz的名言)。然後技術練得更純熟能更佳更有效率的捕捉呈現,剩下的就不是我該關心在意的了。沒人關注,不是我太爛,只是別人沒有跟我一樣的經驗背景產生共鳴。

這是最近很喜歡的一張照片。美國是一個很多老人獨自生活的地方,現在住的社區Stuyvesant Town,就有很多老人,老人再一起常常有很多有趣的老人經可以聊。照片中對街那台長眼睛的貨車,是這附近很有趣的"景點"。幾乎都停在一大道跟十四五街上。一直想說要怎麼好好記錄那台車但都沒有看到什麼很有感覺的畫面。然後,有一天,Stuytown聊老人經的老人跟那台車的眼睛相遇了,直覺的按下快門,說真的拍了以後也都忘了有這張。有些照片你拍了會一直記得有拍過,有些拍了就忘了,但拍了會記得的往往看到結果都很失望,拍了就忘記的卻三不五時能撿到寶。這張我覺得很有趣,也很能呈現現在住的地方的一些感觸,但我知道這張一定不會很吸引人。因為多數的人沒有跟我相同的經驗產生共鳴。這是屬於這個社區的照片。

總之經歷過一陣子的自我批判現在又回到原點比較平靜了。不再去care照片吸不吸引人、討不討喜、多少人檢視的問題了。開始翻起了之前買的Elliott Erwitt的Snaps。這是我一開始看的幾本攝影集之一,也是我買的第一本攝影集。之前借來看的時候都只有看照片,沒有很認真看看裡面的文字。文字是EE請一位合作過的作家幫寫的。一開始就提到為何要取名叫Snaps。EE的說法很簡單,他十四歲就買了第一部相機,當時當然就是snap,而事實上他一生都一直在snap。他對於攝影"藝術"這概念一直不能認同,還出過一本叫anti photography的書。

終於我又回到原點了。重返原點不代表是浪費時間精力,因為每次重返都會有不同的經歷跟感受。

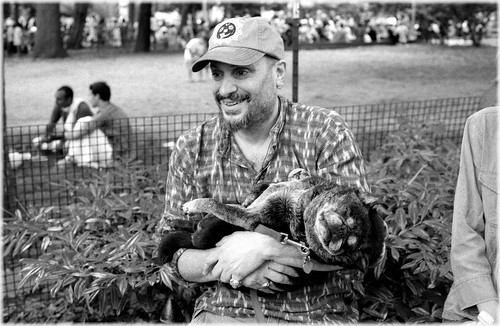

想說選一張照片來記錄回到原點,不知為什麼開頭那張讓我最有感覺。

最後介紹大家一本不錯的攝影集,Saul Leiter: Early Colors。

http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Leiter

http://www.wretch.cc/blog/whale543/11001957

http://www.steidlville.com/books/145-Early-Color-Second-printing.html

這是一本很poetic風的彩色街拍攝影集。現在聽起來沒什麼,但當我看到照片幾乎都是3、40年帶我嚇了一跳。要知道那年代,一來主流還是很寫實的風格,二來彩色底片技術還是很不成熟專業攝影師很少人在用的。因為貴,品質不穩定,又只能交給photo lab處理,處理也很不穩定,充滿變數。但這剛好是Leiter的風格。雖然我是anti-photography的,但這本攝影集真的不錯。再想到這是三四零年代的作品,真的讓我很佩服Leiter。

下禮拜二三就要去貫徹我的氣魄了獲得我的解脫了。

要解脫了很高興,但要離開這城市很不捨。我覺得我已經愛上這城市了。加上台灣實在已經被搞得太爛,實在很不想當台灣人想當紐約人。還記得不過十幾年前覺得當台灣人是很驕傲光榮的事。現在....唉....但我也不想當美國人只想當紐約人就是了。之後會在用圖文緬懷這城市的點點滴滴,順邊很無奈得痛批一下蠢笨的台灣人。

繼續閱讀...